Conny-44-Fachärztin-für-Psychiatrie

Darmstadt, 4. Juni 2012

Conny schlägt die Augen auf.

„Zum Glück merkt Alex nicht, wenn ich mich tot stelle.“

In letzter Zeit tat sie das oft, weil sie keine Lust hatte, mit ihm zu sprechen. Worüber sollten sie auch reden? Nach fast dreißig Jahren war irgendwie alles gesagt. Die Gespräche beschränkten sich auf:

„Trockne dich gefälligst ab, bevor du vom Bad in die Küche läufst! Von deiner Wasserspur geht das Parkett kaputt.“ Oder:

„Lass doch nicht immer deine Haare im Waschbecken liegen! Du weißt genau, dass ich davon Herpes kriege.“

Viel Neues kam nicht mehr hinzu. Nichts, was sie noch hätten teilen wollen. Sie tauschten sich nur noch über Organisatorisches aus: Einkaufen, Miete, Haushalt, Müll.

„Was soll das überhaupt noch? …“, fragte sich Conny immer wieder.

„Wir gehen nicht mehr zusammen aus, da wir ohnehin nur an den Nachbartischen lauschen. Unser letzter gemeinsamer Urlaub ist eine Ewigkeit her, weil ich keine Lust mehr auf Biker-Trips habe und Alex ohne sein blödes Moped nirgendwo hinfährt. Beziehung kann man das wirklich nicht mehr nennen.“

Aber trennen wollte sich auch keiner nach so vielen Jahren. Obwohl beide es ähnlich zu empfinden schienen, trauten sich weder Conny noch Alex, den Schritt zu vollziehen.

Conny setzt sich auf, streicht die Locken aus der Stirn und schiebt sich das Kopfkissen in den Rücken. Der Piepser auf ihrem Nachttisch ist die ganze Nacht ruhig geblieben.

„Gut gemacht, Kleiner.“

Ihr Nacken schmerzt. Conny greift nach dem Kaffee, der auf dem Tablett neben ihr duftet. Wenn sie wie heute Spätschicht hat, bringt Alex ihr das Frühstück ans Bett. Eines der vielen Rituale, die sich in Langzeit-Beziehungen einspielen. Aber eines von den Guten.

„Sonst denkt Alex leider selten darüber nach, womit er mir eine Freude machen könnte. Dafür ist er viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“

Vorsichtig nippt sie an der heißen Tasse.

„Dieser Kerl gehört zu den Männern, die sechs Jahre alt werden und dann nur noch wachsen. Null Impulskontrolle. Null Frusttoleranz. Immer nur sofortige Bedürfnis-Befriedigung.“

Anfangs hatte sie das noch süß gefunden. Inzwischen sind ihre Mutter-Gene abgewetzt. Alex ist fast fünfzig, und die Hoffnung, dass er eines Tages erwachsen sein wird, hat Conny längst aufgegeben.

Sie zieht den Abholschein der Reinigung unter dem Teller hervor.

„Wenigstens daran hat er gedacht. Auf dem Weg zur Klinik werde ich bei der Reinigung vorbei fahren und Alex‘ alte Lederjacke auslösen.“

Irgendwann war sie stillschweigend in ihren Besitz übergegangen. Die Jacke ist ihr heilig und einmal im Jahr gönnt Conny ihr eine Pflegekur. Alex hatte den Auftrag, die Jacke in der Reinigung ihres Vertrauens abzugeben. Als Lehrer ließ sich das tagsüber gut einrichten. Das Leben einer Oberärztin war in dieser Hinsicht deutlich unvorhersehbarer.

***

Wenn Conny an dem Leder roch, wurden Erinnerungen in ihr lebendig – an eine Zeit voller Leichtigkeit, bevor etwas Unheilvolles seinen Lauf genommen hatte: der Alltagstrott. Wie ein Dieb war er auf leisen Sohlen durch die Hintertür in ihre Beziehung eingebrochen. Völlig unbemerkt hatte er sich ihrer schönsten Stunden bemächtigt und sich schließlich ihre besten Lebensjahre unter den Nagel gerissen. Conny und Alex hatten es einfach zugelassen. Damit waren sie kein Einzelfall. In der Lebensmitte begann bei vielen Menschen das große Trauern um die verpassten Chancen. Täglich sah Conny zu, wie Frauen und Männer durch das Labyrinth ihrer verlorenen Träume irrten und verzweifelt nach dem Ausgang suchten. Connys Job bestand darin, sie ortskundig zur richtigen Tür zu lotsen.

Auch Alex war ein Suchender. Noch lenkte er sich erfolgreich ab und lachte nur, wenn Conny mit ihren Psycho-Prognosen um die Ecke bog. Deswegen hatte Conny beschlossen, privat einfach #Idiot zu denken statt #Posttraumatisches-Belastungssyndrom.

„Ich frage mich, ob du darauf wartest, dass dein Leben endlich richtig losgeht“, schimpfte sie oft. „Dabei hast du die Hälfte schon hinter dir.“

Der Gedanke, dass es zu früh zu Ende mit ihm sein könnte, quälte Alex. Conny sah das an der Zahl seiner Pflege- und Vitamin-Produkte. Dennoch saß er nachts stundenlang am Computer und vertrieb sich die Zeit mit Gott-weiß-nicht-was. Auf jeden Fall nicht mit Schlafen.

„Was seinem Unsterblichkeitswunsch zuträglicher wäre.“

Conny wollte es nicht mehr wissen, was er stattdessen trieb. Sie wusste ohnehin schon zu viel.

Ablenkung und Adrenalin waren bewährte Hausmittel gegen Angst. Und das Internet glich einem riesigen Rummelplatz. Hier gab es von Cybersex bis zu Enthauptungsvideos Thrill in jeder Couleur – frei Haus. Keiner musste vor die Tür gehen und sich an Gummiseilen in die Tiefe stürzen, um den richtigen Endorphin-Cocktail auszuschütten. Leider merkten Adrenalin-Junkies selten, wie ihr Hormon-Haushalt allmählich entgleiste. Im Zeitalter der digitalen Medien boomte Connys Branche. Doch die Gehirne schienen nicht auf diese Hochgeschwindigkeitswelt ausgelegt zu sein. Sucht, Verrohung und Vereinsamung waren nur einige der traurigen Folgen. Deshalb wurden die Patienten erst mal gründlich entdigitalisiert, wenn sie in der Klinik eintrafen. Medienfreie Zone. Der kalte Entzug.

Die Medikamente wirkten schnell. Doch das Gros der Patienten erwies sich als nicht therapierbar. Niemand zwischen 6 und 60 konnte der Digitalisierung aus dem Weg gehen wie dem Alkohol.

„Die Digitalisierung als goldenes Zeitalter der Pharma-Industrie: eine Reset-Pille und dann weitermachen bis zum nächsten Crash.“

Mit solchen Fällen konnte man sich als Arzt die Nase vergolden. Als Therapeut biss man sich die Zähne daran aus.

Wozu auch eine Therapie? Es gab doch jetzt das Web 2.0. Da hörten immer #Freunde zu. Erst kürzlich hatte Conny mit Kollegen über diese neue Offenbarungslust in den sozialen Medien diskutiert. Plötzlich wollte jeder mit jedem seine Essgewohnheiten, Sexualpraktiken und Gefühlskrisen teilen. Der eigene Wert schien sich zunehmend am Grad der Vernetzung zu bemessen.

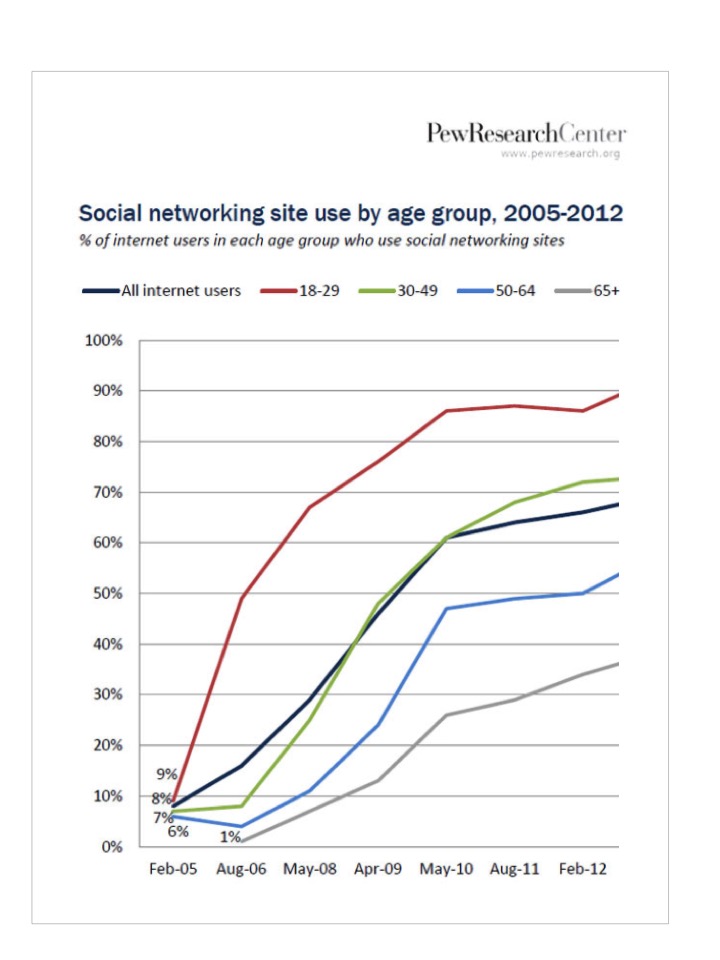

Begonnen hatte die Diskussion, als eine Kollegin eine Fachzeitschrift auf den Tisch knallte:

„Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen?“

„Was ist das?“, fragte eine andere Kollegin im Ärztezimmer.

„Das ist der Siegeszug der sozialen Netzwerke in den USA. Über alle Alterskohorten hinweg. Unglaublich!“, antwortete Andrea Kernich, die neu im Team war. „Welche der letzten großen Erfindungen hat solche Verbreitungskurven hingelegt? Das Licht?“

„Wahrscheinlich nur das Smartphone“, vermutete Conny.

Die Grafik wurde herumgereicht. Andrea grinste:

„Ich bin ja auch bei Facelook. Natürlich nur der Kinder wegen. Mal ehrlich: Das ist doch perfekt für Menschen, die mit echter Nähe schlecht umgehen können. Da hocken sie zusammen im Café und jeder tippt auf seinem Smartphone rum, um sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht anwesend sind. Das ist doch absurd!“

Conny hatte sofort ein Bild vor Augen und lachte:

„Stimmt. Was glaubst du, was diesen Hype ausgelöst haben könnte?“

Andrea wiegte nachdenklich den Kopf:

„Ich habe da eine gewagte These.“

„Lass hören.“

„Was, wenn dieser Hype das Echo auf das große Schweigen wäre?“

Keiner am Tisch verstand, worauf Andrea hinaus wollte.

„Was für ein großes Schweigen?“, hakte Conny deshalb nach. Andrea stand auf und begann, im Zimmer herum zu laufen:

„Ich weiß, das klingt verrückt: Vielleicht suchen sich die unbewältigten Traumata unserer Eltern und Großeltern gerade einen Kanal. All diese unterdrückten Gefühle, die nie ausgesprochen werden durften und deshalb unbewusst von einer auf die nächste Generation übergingen. Neulich habe ich gelesen, dass solche Traumata das genetische Profil verändern können. Über mehrere Generationen hinweg. Wurde an Mäusen getestet. Wir haben hier täglich damit zu tun.“

„Ratten“, pflichtete einer der anwesenden Ärzte bei. „Ich habe den Artikel auch gelesen.“

Andrea nickte:

„Dann eben Ratten. Denkt doch mal nach: Vor 67 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Das ist nicht mal ein Menschenleben. Als er ausbrach, hatten die Leute den Ersten noch nicht verdaut. Mein Urgroßvater ist in der berühmten Schlacht bei Verdun gefallen. Und mein Großvater musste 1944 gegen Russland marschieren. Dem ist ein Fuß abgefroren. Keine Ahnung, wie oft ich mir die Story habe anhören müssen. Er erzählte sie wie jemand, der einen Hosenknopf verloren hat.“

Bei dieser Geschichte horchte Conny auf:

„Mein Großvater war einer der letzten Kriegsgefangenen, die Adenauer 1955, also 10 Jahre nach Kriegsende, nachhause geholt hat. Meiner Mutter haben sie einen total kaputten Mann als Vater präsentiert. Stellt euch nur mal vor, was der mitgemacht hat! Das alles hat die Familie nie aufgearbeitet. Kurz vor seinem Tod holte ihn der ganze Mist noch mal ein. Wenn wir wehrlos wie die Käfer auf dem Rücken liegen und die Kontrolle über unsere Organe verlieren, macht auch das Gehirn, was es will.“

Für viele ihrer jüngeren Kollegen war der Krieg zu weit weg, um sich das Grauen vorstellen zu können, das auch ihnen noch tief in den Knochen steckte. Irgendwo musste es ja hin. Also hinein damit in die Kinder. Die verstanden nicht, was mit ihnen geschah, und gaben es unbewusst an ihre Kinder weiter. So hatte sich über die Jahre ein kollektives Trauma gebildet: aus Not, Schmerz und Unsicherheit. Manchmal fühlte Conny bei Stress eine Angst, die ihr der Situation gar nicht angemessen erschien.

Tom, ein anderer Kollege, schüttelte den Kopf:

„Das finde ich schon etwas konstruiert. Ich habe in der Schule viel über die beiden Weltkriege gehört. Insbesondere der Nationalsozialismus kam weiß Gott nicht zu kurz. All diese schlimmen Bilder und Filme aus dem Dritten Reich. Wir haben auch ein Konzentrationslager besucht. Ziemlich strange, so im Nachhinein. Sobald wir wieder draußen waren, haben wir rumgealbert wie die Deppen, um den Stress abzubauen. Voll daneben. Wir waren halt noch Kinder und hatten nicht den Eindruck, dass das irgendwas mit uns zu tun haben könnte.“

Andrea blieb hinter seinem Stuhl stehen:

„Und? Was hat das alles mit dir gemacht?“

Tom duckte sich unter Andreas strenger Stimme. Er konnte ihr nicht in die Augen sehen, ohne sich zu verrenken. Er wollte überhaupt keinem in die Augen sehen. Also antwortete er mit gesenktem Blick:

„Naja, besonders wohl hab ich mich sicher nicht dabei gefühlt. Das ist lange her. Ich erinnere mich nicht mehr so genau daran, was ich damals gefühlt habe.“

Conny sprang ihm bei:

„Mir war regelmäßig schlecht nach solchen Schulstunden.“

Andrea nickte vielsagend und legte Tom die Hand auf die Schulter:

„Genau das meine ich. So funktioniert Übertragung. Die gesamten Scham- und Schuldgefühle einer Nation sind über diese intellektuelle Form der Aufklärung zu uns rüber gewandert. Als reine Information. Und mit den Emotionen haben sie uns dann allein gelassen. Darüber redet man ja nicht. Kein Wunder hast du das verdrängt.“

Tom nickte versonnen:

„Stimmt schon irgendwie.“

Am Tisch herrschte betretenes Schweigen. Nur Andrea lachte laut:

„Und jetzt redet plötzlich die nächste Generation in aller Öffentlichkeit über jeden Pups, der quer sitzt. Völlig hemmungslos. Die, die es lesen, stehen einem ja nicht direkt gegenüber. Ist doch praktisch. Im Web 2.0 kann man sich endlich mal so richtig austoben. Irgendeiner hört immer zu. Zuhause geht das nicht. Da sind sie taub auf beiden Ohren, wenn es um schlechte Gefühle geht. Negative Emotionen sind ein Zeichen von Schwäche. Da hat dann jemand die Kontrolle über sich verloren. Das ist inakzeptabel, weil man ja selbst froh ist, die eigenen Gefühle halbwegs im Griff zu haben.“

Conny überlegte laut:

„Das Social Web als Container für den kollektiven Schmerz 2.0. Auf jeden Fall eine spannende These. Andererseits werden wichtige Revolutionen über die sozialen Netzwerke angestoßen. Das ist doch eine tolle Entwicklung.“

„Blöd nur, dass auch der Rechtspopulismus eine neue Plattform bekommen hat, um sich noch schneller zu verbreiten. Was da alles gepostet und getweetet wird! Da wird einem ganz schlecht. Man kann es leider nicht verbieten. Das hat sich komplett verselbstständigt ….“, konterte Andrea.

„Das betrifft aber nicht nur uns Deutsche“, warf einer der anwesenden Ärzte ein. Andrea schüttelte den Kopf:

„Nein. Es ist ein weltweites Phänomen. Mich wundert es gar nicht, dass die größten sozialen Netzwerke in Amerika entstanden sind, wo über drei Jahrhunderte hinweg der größte Teil der Ureinwohner ausgerottet wurde. Die Amis kämpfen noch immer mit ihren Rassenkonflikten und liegen, was den zivilen Waffenbesitz angeht, weltweit auf Platz 1. Ich warte nur darauf, dass mal ein Waffenhändler Oberhaupt dieser irren Weltmacht wird – oder sonst ein größenwahnsinniger Milliardäre. Dann gnade uns Gott! Aber wahrscheinlich wird es eher einer von Google. Oder dieser Facelook-Typ. Daten sind ja jetzt die neue Superwaffe.“

***

Conny stellt die leere Tasse aufs Tablett zurück und schlendert ins Bad. Sie muss über Alex‘ nasse Fußspuren steigen, die sich quer durch den Flur ziehen. Genervt bürstet sie die Knoten aus ihren Locken. Lose Haare fallen ins Waschbecken und bleiben dort liegen. Den Rest bindet Conny auf dem Kopf zu einem Mammut-Elli-Puschel zusammen (wie Alex es nennt). Unter die Dusche dreht sie die Mischbatterie auf 43 Grad (was Alex für übertrieben hält). Das heiße Wasser rinnt über ihren nackten Körper (den Alex seit Monaten nicht mehr zu Gesicht bekommen hat). Conny sieht an sich herab: Die Jahre haben ihr Tribut gefordert, auch wenn ein junger Physiotherapeut vor zwei Wochen bei der Massage meinte:

„Da sind ein paar Dellen in Ihrem Po, aber sonst sehen Sie noch gut aus für Ihr Alter.“

Sie hatte ihn nicht um seine Meinung gebeten. Doch seit diesem Tag wusste Conny, dass der Zenit überschritten war. Sie zählte nicht mehr zu den Jungen und mit reifen Frauen konnte Alex nichts anfangen.

Was sollte sie sich darüber aufregen? Ihre Freundinnen kämpften mit ganz anderen Problemen als ein paar Dellen im Po. Die Ersten ließen sich gerade Brustimplantate einsetzen, was sie ihnen vergeblich auszureden versuchte.

„Du hast gut reden, Conny, mit deiner Körbchengröße. Schau dir das bei mir an: Alles weggesaugt von diesen lärmenden Monstern, die nun mein Leben bestimmen.“

„Na und? Diese Körbchengröße hat mich viel mehr gekostet als dich das Silikon! Du hast zwei Kinder, ich nicht. Und Alex interessiert sich ohnehin nicht mehr für meine Dessous.“

„Alex vielleicht nicht, aber andere sicher schon. Wann hast du es das letzte Mal getestet?“

***

Conny war jetzt 44. Als man ihr den Posten der Oberärztin angeboten hatte, war sie in sich gegangen und zur Einsicht gelangt, dass ihre Zeit maximal noch für ein Einzelkind reichen würde. Das wollte sie sich und dem Kind ersparen. Es hatte eben nicht sein sollen. Und wer wusste schon, wozu es gut war – wie ihre Mutter zu sagen pflegte. Alex schien mit ihrer Entscheidung zu hadern. Dabei wäre das Kind sowieso an ihr hängen geblieben. Alex wollte sich ja nicht mal um einen Hund oder auch nur einen Goldfisch kümmern. Conny ahnte seit einer Weile, was er heimlich unternahm, um dieses gähnende Loch zu füllen.

Vor circa einem Jahr hatte ihre Freundin Kim ihn in einem Café an der Bergstraße gesehen. Mit einer anderen Frau:

„Erst hab ich es ignoriert, weil die Frau nicht in sein Beuteschema passte. Aber dann dachte ich: Hör lieber mal nach, ob bei Conny und Alex alles im Lot ist?“

Als Conny ihn abends damit konfrontierte, machte Alex dicht:

„Sag Kim, sie soll sich mal eine neue Brille zulegen, bevor sie so einen Blödsinn über mich verbreitet! Ich war es ganz sicher nicht. Ich habe den ganzen Tag an der Harley rum geschraubt und an sonst gar nix.“

Seiner heftigen Reaktion war abzulesen, dass Conny direkt ins Schwarze getroffen hatte. Es machte wenig Sinn, zu insistieren. Bei Alex standen alle Zeiger auf Abwehr.

Nach so vielen Jahren therapeutischer Arbeit zählte Conny nicht mehr zu den Hardlinern in Sachen Treue. Falscher Stolz hatte schon viele Ehen zerstört. Fehltritte passierten eben. Auch in guten Beziehungen. Deshalb beschloss sie, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Menschen hatten nun mal Sex: vor, nach, in und während einer Beziehung. Der Körper des Partners gehörte einem nicht. Trotzdem rumorte ihr Bauch unter dieser Logik wie nach einem verdorbenen Essen.

Wenig später registrierte sich Conny bei einem Dating-Portal für Akademiker, das gerade um Gratis-Mitglieder warb. Conny füllte den Fragebogen zu ihrer Person gewissenhaft aus. Sie war neugierig auf den psychologischen Test, der den Matching-Algorithmus fütterte. Aus professioneller Perspektive hielt sie es sogar für ihre Pflicht, sich diese Partnerbörsen einmal aus der Nähe anzuschauen.

Die Fragen waren gut durchdacht und das Ergebnis folgte sofort auf Knopfdruck. Erstaunlicherweise fand sie sich in vielen Punkten recht zutreffend beschrieben. Kurz überlegte sie, auch Alex zu bitten, ein Profil anzulegen. Gern hätte sie gewusst, ob die Dating-Plattform ihr raten würde, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Doch sie ließ es bleiben. Im Grunde kannte sie die Antwort schon.

In den ersten Tagen ihrer Mitgliedschaft konnte sie die Menge an neuen Partner-Vorschlägen und Kontakt-Anfragen kaum bewältigen. Viele Golf-Spieler waren darunter, die sich mit ihren Handicaps zu unterbieten versuchten. Conny amüsierte das:

„Handicap scheint in der Golfer-Szene ein Gütemerkmal zu sein wie Vernetzung im Web 2.0.“

Beide Welten waren ihr fremd. Conny vermutete, dass sie wegen ihres Alters und ihres Einkommens gut in die Liga der Golf-Spieler passte. Und weil es so viele Singles in dieser Liga gab, nahm sie sich fest vor, die Finger sowohl vom Golfen als auch von den Spielern zu lassen.

Um die Flut der neuen Kontakt-Gesuche einzudämmen, sah sich Conny nur Kandidaten mit einer Matching-Zahl größer 110 genauer an. Die Hälfte von ihnen konnte sie gleich aussortieren. Da hatte entweder der Algorithmus versagt oder die Selbstwahrnehmung. Immerhin: Einige Kandidaten hätte sie in Betracht gezogen, wäre sie tatsächlich auf der Suche gewesen. Zum Glück war sie das nicht. Denn es schien ihr unmöglich, bei diesem Überangebot den Einen zu finden, der am besten passte. Da brauchte man ein System.

Wie bei ihrem letzten Auto-Kauf erstellte Conny eine Scorecard mit Merkmalen, die ihr bei der Partnerwahl wichtig erschienen. Dann verteilte sie Punkte. Was sie den Profilen entnehmen konnte, übertrug Conny direkt in ihr Excel-Sheet. Wissenslücken schloss sie mit Hilfe der eingebauten Mail-Funktion. Die armen Männer begriffen gar nicht, wie professionell sie von Conny ausgehorcht wurden.

| Merkmal | Gewichtung | Klaus | Hannes | Dietmar | Jörg | … |

| emotional | 3 (hoch) | 1 | 4 | 2 | 2 | … |

| intelligent | 3 (hoch) | 1 | 3 | 2 | 2 | … |

| kultiviert | 2 (mittel) | 1 | 3 | 4 | 3 | … |

| humorvoll | 2 (mittel) | 2 | 1 | 1 | 3 | |

| sensibel | 3 (hoch) | 4 | 2 | 1 | 2 | |

| sportlich | 1 (niedrig) | 2 | 1 | 4 | 3 | … |

| … | … | … | … | … | … | … |

| Score | gewichtet | 95 | 280 | 240 | 205 | … |

Die drei Kandidaten mit den höchsten Scores hießen Thomas, Dietmar und Jörg. Mit allen dreien mailte Conny eine Weile hin und her, um die Werte in ihrem Excel-Sheet zu validieren. Manchmal zwickte sie das schlechte Gewissen bei dem Gedanken, die ahnungslosen Männer als Testobjekte zu missbrauchen. Da echte Nähe so aber nicht entstehen konnte, opferte sie ihr Gewissen der Forschung.

Dann fand Conny einen zerknüllten Zettel in der Tasche von Alex’ Sweatjacke. Sie glättete ihn auf ihrem Knie:

✏ Hallo Herr Seifert,

ich denke, es ist in ihrem Interresse, wenn ich unser kleines Geheimnis für mich behalte. Es ist natürlich auch in meinem Interresse. Muss ja nicht gleich die ganze Schule wissen, dass meine Mutter wegen ihnen zuhause hockt und heult. Trozdem können Sie sich am Ende vom Schuljahr mal dran erinnern. Weil ich tu es bestimmt. Und nehmen Sie mir nie mehr das Handy weg!! Dem Lucas auch nicht!! Hoffe, dass geht klar. Kevin K.

Auch diesen Zettel hielt sie Alex abends unter die Nase:

„Von was für einem kleinen Geheimnis redet der da? Womit erpresst dich der Kerl?“

„Ach der, … der pokert doch nur. Der bekommt dieses Jahr eine fünf von mir. Ich habe es dem Direktor schon gemeldet. – Wieso schnüffelst du überhaupt in meinen Sachen herum?“

„Ich schnüffle nicht herum, ich leere nur alle Taschen, bevor ich etwas in die Waschmaschine stecke. Sonst wasche ich deinen Führerschein wieder mit? Das war dir damals auch nicht recht – oder?“

Es endete genau wie beim ersten Mal im Streit.

Nach diesem Gespräch entschloss sich Conny, ihr Experiment mit der Dating-Plattform in die dritte Projekt-Phase zu überführen. Wegen ihrer Wut auf Alex waren jegliche Gewissensbisse verebbt. Sie wollte die Männer nun doch persönlich kennenlernen. Nur so konnte sie sich ein realistisches Bild von der ganzen Sache machen.

Alle Kandidaten wohnten auf der Strecke zwischen Darmstadt und Stuttgart. Darauf hatte sie vorsorglich geachtet. So ließ sich ein potentielles Date leicht mit einem Besuch ihrer Eltern koppeln, ohne dass jemand Wind davon bekam.

Zwei Wochen später traf sie sich mit Hannes, einem Mann, der sie mit sehr emotionalen Nachrichten überrascht hatte. Die Körperhöhe stimmte mit seinen Angaben überein. Auch den #Genießer nahm sie ihm bei seiner unerwarteten Körperfülle ab. Der Rest rechtfertigte ihr Herzklopfen nicht. Der Kandidat entpuppte sich als übellauniger Langweiliger. Hannes war enttäuscht, als Conny ihn wenig später im Mülleimer der Dating-Plattform entsorgte.

Nach dieser Erfahrung hielt sie es für besser, im Vorfeld ein bis zwei Mal mit den Kandidaten zu telefonieren. Dietmars sonorer Bass lullte sie gleich ein. Es fühlte sich wie eine heiße Dusche an. Das Telefonat verlief entspannt und unterhaltsam. Nach zwanzig Minuten schlug Dietmar vor, sich für kommenden Samstag zu verabreden. Wozu noch länger warten? Conny willigte ein.

Als sie in einem Pforzheimer Café aufeinander trafen, fragten sich beide sofort, wo die 116 Matching-Punkte herrührten? Da passte gar nichts. Conny spürte das auch körperlich. Dietmar war ein Poser vor dem Herrn. Ständig rückte er seine makellosen 1-Meter-87 in Szene. Ein kurzer Blick in das geöffnete Hemd und sie wusste, dass Dietmars Brust besser enthaart war als ihr Intimbereich. Niemals hätte sich Conny vor diesem Mann ausziehen können. Dietmar schien so überzeugt von sich und seiner Wirkung auf Frauen, dass diese bei Conny über das Ziel hinausschoss. Sie fand ihn schlicht unerträglich.

Ganz offensichtlich hatte sich auch Dietmar von Conny etwas anderes erhofft. Deshalb brachen sie ihr Treffen nach zehn Minuten ab. In ihrem Alter hatte keiner mehr Zeit zu verschenken.

Jetzt stand nur noch Jörg auf Connys Liste. Doch sie war müde. Das Experiment gestaltete sich aufreibender als geplant und Conny fragte sich, wie hier ein gebrauchtes Auto vom Markt kommen wollte, ohne Totalschaden zu erleiden? Das Online-Dating überlebte nur, wer ein solides Selbstvertrauen als Fahrwerk besaß.

Conny blieb mit Jörg in losem Kontakt und sah sich auch weiterhin alle Anfragen an, die von der Dating-Plattform kamen. Nur verabreden wollte sie sich vorerst nicht mehr. Jörg war ein netter Zeitvertreib – ein Farbklecks in ihrem sonst eher grauen Alltag. Und ein Geheimnis, von dem niemand zu wissen brauchte.

Mit seinen 49 sah er – dem weichenden Deckhaar zum Trotz – eher wir 29 aus. #Babyface hätte sie als Teenager dazu gesagt. Immerhin wollte sein Foto nichts beschönigen. Das war zumindest zu hoffen. Doch er schien ein grundehrlicher und humorvoller Zeitgenosse zu sein, der sich mit seinem Schicksal arrangiert hatte. Was es sonst noch über ihn zu sagen gab:

– Seit 4 Jahren geschieden

– 2 halbwüchsige Kinder

– Passionierter Riesling-Trinker

– 3-Zimmer-Altbau-Wohnung im Tübinger Zentrum (zur Miete)

– Jedes Jahr eine mehrwöchige Fernreise

Zurzeit war er wieder unterwegs. All das konnte sich Jörg als Professor für Soziologie an der Tübinger Uni gut leisten. Vor allem Tübingen hielt Conny am Ball. Auch sie hatte dort studiert. Über Jörg kam Conny mit ihrem früheren Leben in Kontakt. Jörg ging problemlos als alter Bekannter durch, mit dem sich ihre Zeit an der Uni kurz überschnitten haben musste. Sie konnte sich nur nicht mehr an ihn erinnern.

Seltsamerweise übte Jörg keinerlei Druck auf sie aus. Noch nie hatte er Conny um ein Treffen gebeten. Wahrscheinlich traf er sich längst mit anderen Frauen. Sie hörte oft, dass Menschen parallel dateten. Wenn schon – Conny wollte ja nichts von ihm.

***

Auf dem Wäschekorb liegen die Kleider von gestern. Conny steigt in die Jeans und zieht den roten Pulli über ihren Kopf. Dann rubbelt sie die Haare trocken, bis sich ihre Locken kringeln. Schnell noch Maskara – mehr Make-up benutzt Conny nie. Zurück im Schlafzimmer loggt sie sich bei der Partnerbörse ein. Dort findet sie eine Nachricht von Jörg. Endlich. Vier Wochen Urlaub waren doch eine lange Zeit. Zu lang.

07:26 Uhr:

>hey conny, ich bin wieder zurück. >>

Ein warmes Gefühl durchströmt ihren Körper. Sie tippt:

>wie schön! erzähl, wie waren die ferien? >>

Conny geht in die Küche, um sich einen zweiten Kaffee zu holen. Als sie zurückkehrt, hat Jörg bereits geantwortet.

>zu kurz. ich plane schon die nächste reise nach namibia. >>

>dann hat es dir wirklich gut gefallen dort. >>

>oh ja! und weißt du was? ich habe eine ganz wunderbare frau kennengelernt. die letzten beiden wochen sind wir zusammen gereist. >>

Das warme Gefühl verebbt so schnell wie es gekommen ist.

>ach, wirklich? wie schön für dich. jetzt bist du schon so lange bei der partnerbörse und dann musst du nach namibia reisen, um eine wunderbare frau kennenzulernen? >>

>hahaha … scheint so. ich habe dir auch etwas mitgebracht. einen elefanten. du wolltest doch immer ein haustier? >>

>ich hatte da eher an einen hund gedacht. in diesem fall muss ich erst beim vermieter nachfragen. wegen der statik. >>

>mach dir keinen kopf deswegen. der elefant ist noch ganz klein. ich denke auch nicht, dass er viel wachsen wird. >>

>aha. und warum ist er nicht bei seinen eltern? >>

>die sind verkauft worden. deshalb braucht er dringend ein neues zuhause. da habe ich sofort an dich gedacht, bei so einem traumatisierten elefantenkind. ☺ >>

>wollte die wunderbare frau sich nicht um ihn kümmern? >>

>sicher nicht. birgitta ist übrigens 84 und wohnt in amsterdam. ihr würdet euch sicher mögen. >>

Conny überrascht es, wie erleichtert sie ist:

>na, wenn das so ist, könnte ich ihn sonntag in 8 tagen bei dir abholen. ich wollte ohnehin meine eltern mal wieder besuchen. das lässt sich gut mit einem kleinen abstecher nach tübingen verbinden. was meinst du? >>

Es dauert einen Moment, bis Jörg reagiert. Das verunsichert Conny.

>hast du mich gerade gefragt, ob wir uns treffen wollen? >>

Jetzt klingt Jörg überrascht und verunsichert. Es zwickt.

>war nur ein gedanke. aber wenn dich das so stresst, kannst du den elefanten auch gern per post schicken. >>

>spinnst du? ich habe mich lange genug gefragt, wie viel zeit du noch brauchen wirst, um aus deinem schneckenhaus zu kommen? >>

>mein schneckenhaus? >>

>ja, dein schneckenhaus. du hast dich so verbarrikadiert, dass man sich kaum anzuklopfen traut. du wirkst so verletzt. >>

>verletzt? >>

>ja, verletzt. wie ein verwundetes tier. es ist nichts schlimmes, verletzlich zu sein. >>

>so ein quatsch! du hättest ruhig schon früher fragen können, ob wir uns treffen wollen. >>

>nein, das glaube ich nicht. aber ich ergreife den kleinen fühler gern. ☺ was hältst du von einem brunch um 11 uhr im cafe liebe zeit? kennst du das? >>

>na klar! schön, dass es dieses cafe noch gibt. >>

>natürlich. ich erhalte es am leben. ☺ >>

>o.k. ☺ ich müsste erst noch meine eltern fragen. >>

>du musst deine eltern fragen, ob du mich treffen darfst? >>

>blödsinn! ich frage sie, ob ich dort übernachten kann. >>

>du kannst auch bei mir übernachten. ohne hintergedanken! ich hätte zwei chaotische kinderzimmer im angebot. >>

>glaube ich dir gern. aber lass uns mal mit einem brunch und einem spaziergang beginnen. o.k.? >>

>wow! ich kann’s nicht fassen. >>

Conny lacht.

>ich freu mich drauf. ☺ >>

>und ich erst. ☺☺☺ >>

Inzwischen ist es halb zwölf. Conny zieht den Mantel über und steckt den roten Zettel von der Reinigung in die Manteltasche. Weil sie spät dran ist, wird sie die Lederjacke erst morgen abholen können. Als sie im Auto sitzt, ist ihr ganz mulmig bei dem Gedanken, Jörg zu treffen. Dann ruft sie über die Freisprech-Anlage ihre Mutter an.

In Connys Büro stapeln sich die Patienten-Akten. Oben auf liegt Frau Bärwein, eine der vielen Burnout-Einweisungen der letzten Monate. Die Krankheit schien en vogue zu sein. Ein Dauerbrenner in den Zeitungen. Endlich durften auch gestandene Manager offen über ihre Depressionen reden, solange sie das böse Wort nicht in den Mund nahmen. Depression roch nach Angst, nach Schwäche und Scheitern. Dabei übersah man schnell, dass der überwiegende Teil ihrer Burnout-Patienten aus den schlecht bezahlten sozialen Berufen stammte.

Beate Bärwein soll an diesem Tag entlassen werden. Ihr Mann wartete sehnsüchtig darauf, dass sie zuhause den Dienst wieder aufnahm. Zur Überbrückung hatte er eine junge Polin für den Haushalt engagiert. Während Frau Bärwein in der Klinik zur Ruhe kam, beäugte Herr Bärwein argwöhnisch, was man dort mit seiner Frau anstellte. Er wollte sie möglichst unversehrt zurück haben, fürchtete aber, Conny könne ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Tatsächlich hätte Conny ihre Patientin gern länger als sechs Wochen von deren Sklaventreiber getrennt. Doch es stand ihr nicht zu, derlei Einfluss zu nehmen. Sie musste sich unparteiisch verhalten.

„Ich gebe Ihnen noch ein Rezept mit, Frau Bärwein. Nehmen Sie die Tabletten bitte unbedingt weiter wie gewohnt. Wenn Sie soweit sind, schleichen wir das Medikament langsam aus. Setzen Sie es auf keinen Fall ohne mich ab. Versprochen?“

Frau Bärwein nickt unsicher, was eher wie ein Kopfwiegen aussieht. Conny setzt ihren mahnenden Blick auf:

„Ein unkontrolliertes Absetzen des Medikaments könnte gefährlich sein. Glauben Sie mir das bitte. Und lassen Sie sich von Ihrem Mann nichts anderes einreden.“

Conny greift in die Schublade, wo sie den Rezeptblock für Privat-Patienten aufbewahrt. Der Block ist verschwunden.

„Verdammt. Wo habe ich ihn dieses Mal wieder hingelegt? …“

In letzter Zeit verlegte sie ihre Rezeptblöcke ein bisschen zu oft. Alles wegen dieser Dating-Geschichten.

„Ich muss mich endlich wieder von der Plattform abmelden und auf das wahre Leben konzentrieren.“

Frau Bärwein wirkt besorgt:

„Stimmt was nicht, Frau Krämer?“

„Ach, ich bin nur so schrecklich vergesslich geworden. Das beunruhigt mich gerade.“

„Zurecht. Vielleicht brauchen Sie mal Urlaub.“

Conny lacht:

„Da könnten Sie recht haben, Frau Bärwein.“

„Im Ernst, Frau Krämer. So fing es bei mir auch an. Machen Sie mal eine Pause. Das ist ja kein leichter Job hier.“

„Soweit kommt es noch, dass jetzt die Patienten ihre Ärzte therapieren müssen. Großartig.“

Nachdem sie eine neue Packung Blöcke aus dem Schrank geholt hat, stellt Conny das Rezept aus und reicht es Frau Bärwein über den Tisch. Die lässt es sofort in ihrer Handtasche verschwinden und zieht ein Buch daraus hervor.

„Ich wollte Ihnen noch etwas geben, Frau Krämer.“

Conny hebt abwehrend die Hand:

„Ich darf keine Geschenke von Patienten annehmen.“

Die Patientin lässt sich von der Geste nicht abwimmeln und legt das Buch vor Conny auf den Schreibtisch.

„Der Gefangene von Askaban? Harry Potter?“, fragt Conny irritiert.

Frau Bärwein nickt zustimmend:

„Ja. Lesen Sie das mal. Sie sind nämlich eine Hexe.“

„Sagt das ihr Mann?“

„Ach, der! Der hat doch von sowas keine Ahnung. Nein, ich habe in diesem Buch nur vieles wiederentdeckt, was Sie mir in den letzten Wochen beigebracht haben.“

„Wirklich?“

„Ja. Als Zauberspruch. #Expecto-Patronum zum Beispiel.“

„Expecto-was?“

„Patronum.“

„Klingt doch nach Ihrem Mann“, kann sich Conny nicht verkneifen.

„Wissen Sie was Dementoren sind?“, fragt Frau Bärwein.

Conny schüttelt den Kopf:

„Nein. Nie gehört.“

„Das sind Dämonen, die einem jegliche Lebensfreude aus dem Leib saugen. Genauso fühlt es sich übrigens an“

Frau Bärwein legt ihre Hand auf das Buch wie auf eine Bibel:

„Die Autorin hat offenbar auch unter Depressionen gelitten, bevor sie diese Bücher schrieb.“

„Tatsächlich? Ich dachte, das seien Kinderbücher?“

„Es gibt sehr viele Erwachsene, die das lesen.“

„Davon habe ich gehört, … und es nie verstanden. Wie kann man einem Kinderbuch so verfallen, dass man vor Bücherläden übernachtet? Aber vielleicht erklären Sie mir das irgendwann?“

Frau Bärwein zieht ihre Hand zurück und greift nach dem Henkel ihrer Tasche. Zu schwerfällig für ihr Alter erhebt sie sich vom Stuhl:

„Ich komme wieder, wenn Sie es gelesen haben. Es gibt da ein paar Zaubersprüche, die ich gerne noch von Ihnen lernen würde.“

Conny überlegt:

„Gibt es auch einen Zauberspruch, mit dem man etwas verschwinden lassen kann?“

„Ja sicher“, antwortet Frau Bärwein begeistert. „Warum fragen Sie?“

„Vielleicht könnte ich Ihren Mann damit wegzaubern …“, denkt Conny grimmig. Aber sie sagt:

„Vielleicht verwende ich auch diesen Spruch, ohne es zu ahnen. Das würde die Sache mit den Rezeptblöcken erklären.“

Conny geleitet Frau Bärwein zur Tür und bittet Jim Stöcker herein, einen jungen Mann mit wasserblauen Augen. Sie kennt ihn schon seit er fünfzehn ist. Da hatte seine Mutter sich vom Dach des Hochhauses gestürzt, in dem er noch heute mit seinem Bruder lebt. Seit drei Jahren kam Jim regelmäßig zur Methadon-Ersatz-Therapie. Entzug konnte man das nicht nennen. Nicht bei Jim. Fälle wie Jim waren der Teil an Connys Job, den sie nicht mochte. Aber er gehörte nunmal dazu.

„Hi Jim! Mach es dir bequem. Ich bin gleich bei dir.“

Sie tritt auf den Flur hinaus und winkt eine Schwester zu sich heran:

„Sagen Sie Herrn Moog bitte, dass es fünfzehn Minuten später wird. Ich muss nach diesem Patienten ein dringendes Telefonat führen.“

Die Schwester nickt und Conny schließt die Tür von innen. Jim liegt bereits auf der Couch, wo er sich wohler fühlt als am Schreibtisch.

„Jeder Patient ist anders …“, denkt Conny, greift nach Jims Akte und nimmt in ihrem Sessel am Fenster Platz.

„Also Jim, wie geht es dir heute?“

„Mir geht es nicht schlecht. Und Ihnen? Muss ich mir Sorgen machen?“

„Warum?“

„Weil Sie jetzt Harry Potter lesen. Das habe ich mit 10 getan.“

Conny ist erstaunt:

„Du hast gelesen?“

„Naja, nicht gerade gelesen. Ich hatte alle Bücher auf CD und habe sie jeden Abend zum Einschlafen gehört. Ohne ging es gar nicht mehr.“

„Interessant.“

„Ich muss wirklich einmal recherchieren, warum die Menschen so süchtig nach diesem Zauberer sind. Das ist doch nicht normal …“

Tim lacht:

„Ich kann ja zuhause mal suchen. Irgendwo müssen die noch sein. Soll ich sie Ihnen ausleihen?“

***

Am Nachmittag des 16. Juni quält sich Conny auf der vollen Autobahn durch den Regen nach Stuttgart. Das Abendessen mit ihren Eltern verläuft ruhig. Danach spielen sie Scrabble. Scrabble zählt zu den wenigen Dingen, bei denen Conny und ihr Vater sich einig sind: Nur, was im Duden steht, kriegt Punkte. Renate Krämer mag diese seltenen Momente der Eintracht und legt deshalb oft Unsinn aufs Brett.

In der Nacht kann Conny kaum schlafen. Sie hört dem Regen zu, der gegen die Fensterläden ihres alten Zimmers hämmert. Das hatte sie als Kind schon beruhigt. Wirre Gedanken geistern durch ihren Kopf:

„Was willst du in Tübingen? Wozu soll das gut sein? …“

Am nächsten Morgen greift sie müde nach dem Regenschirm, den Renate Krämer ihr hinhält und drückt ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn. Frau Krämer tätschelt Connys Wange:

„Du kannst den Schirm ruhig behalten. Wir haben genügend andere. Bei diesem Wetter gehen wir sowieso nicht mehr vor die Tür.“

Conny sieht auf den geblümten Regenschirm und schluckt hinunter, was ihr auf der Zunge liegt. Renate Krämer ist froh, dass ihre Tochter friedlicher geworden ist und sie sich jetzt wieder öfter sehen. Doch sie macht sich keine Illusionen:

„Wahrscheinlich steckt ein neuer Mann dahinter. Hoffentlich. Wenn wir Glück haben, wohnt er ganz in unserer Nähe.“

Seit sie mit Alex zusammenlebte, hatte Conny den Kontakt zu ihren Eltern fast abgebrochen. Grund genug für Renate, leise zu jubilieren:

„Wenn sie diesen Alex bloß auf den Mond schießen würde. Ich wäre bereit, ihn persönlich dort abzuliefern und dafür zu sorgen, dass er oben bleibt.“

Frau Krämer steckt ihrer Tochter eine Locke hinters Ohr:

„Viel Glück, mein Kind!“

Conny mag es nicht, wenn ihre Mutter sie so nennt.

„Glück bei was denn, Mama?“

„Was auch immer es ist: Ich habe ein gutes Gefühl dabei.“

Conny rollt die Augen:

„Bei was hast du ein gutes Gefühl, Mama?“

„Ach, Liebes, es ist mir egal, wer oder was dir gerade gut tut, lass es zu. Man muss die Geschenke des Lebens annehmen.“

„Oh, Mama! Du und deine Lebensweisheiten.“

„Na und? Deswegen müssen sie ja nicht falsch sein.“

„Hast du sie denn selbst alle beherzigt?“

Frau Krämer zuckt mit den Schultern:

„Vielleicht zu wenig. Du musst ja nicht den gleichen Fehler machen.“

Conny reißt sich am Riemen, um keinen Streit mit ihrer Mutter vom Zaun zu brechen:

„Nicht wahr, du hattest ständig Angst, dass ich es versemmle?“

„Oft. Aber meistens hat ja alles geklappt.“

„Meistens?“

„Naja, du weißt schon: Dass du keine Kinder hast, finden wir schon sehr traurig. Nur wegen Alex.“

Conny schnappt nach Luft:

„Wieso Alex? Das habe ich allein entschieden, als ich Oberärztin wurde. Alex fand das nicht so toll. Aber der Job war mir einfach wichtiger.“

„Doch nur, weil Alex dir keine Sicherheiten geboten hat. Er wollte ja nie heiraten. Bloß keine Verantwortung übernehmen. Was ist denn das für ein Mann?“

„Ich glaube, das lassen wir jetzt besser! Ich brauche keinen Mann, der mich absichert. Ich verdiene selbst genug.“

„Als du Oberärztin wurdest, war es auch schon zu spät für Kinder.“

„Wie bitte? Ich war 41, als ich die Entscheidung getroffen habe.“

„Eben.“

„Was eben?“

„Nach 35 ist man zu alt zum Kinderkriegen.“

„So ein Blödsinn! Gianna Nannini hat mit 54 ein Baby bekommen.“

„Um Gottes Willen! Das heißt, nein: Mit Gottes Willen hatte das sicher nichts zu tun. Komm bloß nicht auf so einen dummen Gedanken. Ich würde mich zu Tode ängstigen deswegen.“

„Ich frage mich wirklich, warum du immer so schreckliche Angst hast?“

„Weil das zum Muttersein dazu gehört.“

„Klingt wirklich furchtbar.“

„Im Ernst: Stell dir nur vor, es würde etwas schiefgehen. Das Kind könnte behindert sein. Dein ganzes Leben wäre im Eimer.“

„Es könnte auch alles gut gehen, Mama. Schon mal daran gedacht? Hin und wieder wäre ein positiver Satz von dir ganz nett gewesen.“

„Ja, ja, Mütter machen halt grundsätzlich alles falsch.“

„Vielleicht wollte ich deshalb keine werden.“

Conny spannt den Regenschirm auf und rennt zu ihrem Auto. Frau Krämer steht in der Haustür und sieht ihrer Tochter ratlos nach.

Auf dem Weg nach Tübingen denkt Conny über das Gespräch nach.

„Warum kann ich bei ihr nicht ruhig bleiben? Sie ist eben wie sie ist.“

Die Scheibenwischer schaffen es kaum, ihr freie Sicht zu verschaffen. Kurz nach elf parkt sie ihren Wagen in der Wilhelmstraße. Zum Glück ist hier sonntags wenig los. Beim Überqueren der Straße springt sie über die Rinnsale, die wie Sturzbäche bergab strömen.

Connys Herz klopft wild als sie die Tür zum Café aufdrückt und eintritt. Die Luft ist stickig. Für einen kurzen Moment weiß sie nicht mehr, nach wem sie Ausschau halten soll.

„Was für eine dumme Idee! …“, kommentiert die Stimme ihrer Mutter in Connys Kopf. Dann tippt jemand von hinten auf ihre Schulter. Conny fährt herum. Ihr nasser Schirm bleibt am Schienbein eines Mannes hängen. Er heult auf. Im selben Moment explodiert eine Kaffeetasse auf dem Tisch neben ihr. Die Brühe spritzt quer über den Tisch. Auch Connys Mantel bekommt etwas ab. Die beiden Frauen am Tisch springen gleichzeitig auf:

„Fuck!!!“

Conny starrt auf den Trümmerhaufen. Die Wurst schwimmt im Kaffee und der Brotkorb tropft. Eine Kellnerin kommt herbei gerannt, sieht aber, dass der Schaden größer ist, und läuft zurück zum Tresen.

„Ich fasse es nicht! …“, krächzt die Geflecktere der beiden Frauen und sieht an sich herab. Mit spitzen Fingern fischt ihre Begleiterin einen triefenden Klumpen aus den Scherben. Sie hält ihn hoch:

„Was zum Henker ist das? …“

Der Mann neben Conny antwortet gelassen:

„Ein Elefant.“

Der jungen Frau scheint die Antwort nicht zu genügen. Erwartungsvoll zieht sie die Augenbrauen hoch.

„Aus Namibia“, ergänzt Jörg. Immer noch keine Reaktion von der Frau.

„Afrika“, fügt er hinzu.

„Nein, wirklich? Danke für den wertvollen Hinweis, Herr Berkmann. Ich werde das zuhause gleich mal googeln.“

Jörg ist erstaunt:

„Kennen wir uns?“

„Ich habe letztes Jahr in Ihrer Vorlesung gesessen. Aber daran erinnern Sie sich wahrscheinlich nicht“, erwidert die junge Frau spitz.

„Jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Es ist ja nur ein kleiner Elefant.“

„Da bin ich aber sehr froh“, schnaubt die Frau zurück.

„Ein kleiner fliegender Elefant“, korrigiert Conny.

Jörg kratzt sich am Kopf:

„Oder ein fliegender kleiner Elefant?“

„Die grammatikalischen Feinheiten interessieren mich eher weniger“, erklärt die junge Frau wütend.

Jörgs Kiefermuskel zuckt verdächtig. Er ist weder groß noch klein und weder dick noch dünn. Als ob er sich in keiner Dimension festlegen wollte. Sein brauner Schädel ist glattrasiert. Dazu trägt Jörg einen dichten grauen Bart und eine schwarze Hornbrille auf der Nase. Sie passt zum schwarzen Sakko und dem schwarzen T-Shirt darunter.

„Sehr intellektuell …“, denkt Conny und weiß, dass sie ihn zwischen all den Leuten hier niemals erkannt hätte.

„Was Alex wohl zu ihm sagen würde? …“

Sie grinst. Dann stutzt sie:

„Wann habe ich es mir eigentlich zur Gewohnheit gemacht, alles in meinem Leben durch Alex‘ Augen zu sehen? …“

Inzwischen ist auch die Kellnerin mit einer besseren Ausrüstung zurückgekehrt. Sie beginnt, das Chaos zu beseitigen, für das sich Jörg ausschweifend entschuldigt:

„Tut mir leid, dass sich der kleine Elefant nicht den besten Landeplatz ausgesucht hat. Es war ja auch eher eine Notlandung.“

Die Kellnerin winkt ab:

„Halb so schlimm, Herr Professor. Ich hole gleich ein neues Gedeck.“

„Auf meine Rechnung, bitte. Und bringen sie noch zwei Gläser Sekt mit. Uns dürfen sie auch zwei Gläser servieren. Ich denke, wir können auf ein stürmisches Wiedersehen anstoßen, auch wenn ich mir das anders vorgestellt habe.“

„Na klar“, antwortet die Kellnerin und zwinkert Jörg vertraulich zu. Der wendet sich an die Frau mit dem fleckigen Oberteil:

„Ihre Freundin weiß, wo Sie mich finden. Bringen Sie mir die Rechnung für die Reinigung oder meinetwegen auch für ein neues T-Shirt vorbei.“

„Na sicher doch“, antwortet seine Studentin für ihre Freundin und hält ihm den tropfenden Elefanten hin. Bevor Jörg zugreifen kann, hat die Kellnerin das Speckstein-Tier in ihren dreckigen Putzeimer getaucht.

Jörg begleitet Conny zu einem Tisch in einer Fensternische und hilft ihr aus dem nassen Mantel.

„Gib mir mal den Regenschirm, bevor du noch jemanden damit verletzt. Das ist übrigens mein Stammplatz. Ich hoffe, er gefällt dir.“

„Hier empfängst du also deine Dates?“, antwortet Conny gelassen.

„Sehr lustig! Ich bin ja nur noch deinetwegen auf der blöden Plattform.“

„Tatsächlich? Kaum zu glauben, wenn ich den Blick der Kellnerin richtig deute. A propos Plattform: Dein Profilbild ist wohl schon etwas älter.“

„Ja. Ich wollte nicht, dass meinen Studentinnen mich erkennen und schräg anmachen. Man weiß nie, wer sich auf diesen Dating-Portalen tummelt. Da wird schnell geredet.“

„Ist es nicht erstaunlich, wie man heute mit und über euch redet? Das hätten wir uns bei unseren Professoren nicht getraut.“

„Stimmt. Aber man gewöhnt sich daran. Ist ja irgendwie auch bewundernswert, wie selbstbewusst die heute sind.“

Conny nickt und Jörg sieht sie aufmerksam an:

„Ich fand es lustig, dass du mich auf dem Foto nicht erkannt hast.“

„Wieso hätte ich dich erkennen sollen?“, wundert sich Conny.

„Ich habe eine Hausarbeit von dir korrigiert. Da war ich noch Assistent.“

„Ach, echt? Das habe ich komplett verdrängt“, antwortet Conny und denkt kurz „Babyface …“. Jörg merkt davon nichts:

„Die war gar nicht schlecht. Du hättest Potenzial gehabt als Soziologin. Ich konnte mich sofort an dich erinnern, so schockverliebt wie ich damals in deine Locken gewesen war. Bin ich übrigens schon wieder.“

Conny wird rot und Jörg schüttelt lächelnd den Kopf:

„23 Jahre! Und dann spült dich dieses Partnerding wieder an Land. Das ist schon abgefahren, irgendwie.“

Dann sprechen sie über andere Dinge. Sie reden beim Frühstück, beim Gang über den Uni-Campus und beim Tee in Jörgs Küche. Als Conny ihm von Alex erzählt, schweigt Jörg. Ihr Experiment mit der Partnerbörse scheint ihn mehr zu bestürzen als zu verletzen. Er zeigt ihr Bilder von seinen Kindern. Den kleinen Elefanten verstaut Conny in ihrer Tasche, bevor sie spätabends den Heimweg antritt.

***

Bis Ende Juli trafen sich Jörg und Conny noch drei Mal. Dazwischen schrieben sie viel und telefonierten oft. Dann merkt Conny, dass Jörg viel mehr für sie geworden ist, als ein netter Farbklecks in ihrem Leben. Eigentlich müsste sie mit Alex darüber sprechen. Doch sie traut sich nicht. Deshalb zieht sie ihre Freundin Kim ins Vertrauen.

„Halleluja, Conny! Und das erzählst du mir erst jetzt?“

„Ich wusste ja nicht, worauf das hinausläuft.“

„Na und? Du musst kein schlechtes Gewissen deswegen haben.“

„Ich weiß. Ich habe mehr Angst als schlechtes Gewissen.“

„Vor was denn?“

„Davor, dass ich wieder daneben liege.“

„Vielleicht ist dieser Jörg aber auch ganz normal in der Birne. Du wirst es herausfinden müssen.“

„Was mache ich jetzt bloß? Alex verkraftet das sicher nicht.“

„Blödsinn! Er wird es schon überleben.“

„Morgen fährt er für ein paar Tage weg. Dann hab ich Zeit, gründlich über alles nachzudenken.“

Kim lacht:

„Mal ehrlich, Conny: Gibt es irgendwas, worüber du in all den Jahren noch nicht gründlich nachgedacht hättest?“

„Warum bist du so grausam direkt, Kimmi.“

„Weil ich nicht deine Therapeutin bin, sondern deine Freundin. … Wo fährt er eigentlich hin, der liebe Alex?“

„Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ganz schön traurig, was?“

„Fährt er allein?“

Erst jetzt wird Conny bewusst, dass sie sich für keines dieser Details interessiert hatte.

Vier Tage nach diesem Gespräch klingelt es an der Wohnungstür. Conny schlendert zur Gegensprech-Anlage:

„Ja, hallo?“

Eine Frauenstimme antwortet:

„Hallo! Ich habe einen Brief für Sie eingeworfen.“

„O.k. Und wer sind Sie?“

„Das ist unwichtig. Lesen Sie ihn einfach.“

Dann ist die Frauenstimme weg. Conny springt zum Fenster und sieht einen gelben Kleinwagen davon brausen. Sie steigt die Treppe hinab, um den Briefkasten zu leeren. Zuoberst findet sie ein weißes Kuvert ohne Aufschrift und Briefmarke. Sie zögert:

„Hoffentlich kein Giftbrief von Herrn Bärwein.“

Vorsichtig öffnet sie das Kuvert. Es enthält zwei unscharfe Fotos, auf denen Alex mit einer hübschen Frau zu sehen ist. Sie stehen neben seiner dick bepackten Harley. Auf einem Bild lachen sie miteinander, auf dem anderen küssen sie sich. Die junge Frau passt exakt in Alex‘ Beuteschema. Sie scheinen den Fotografen nicht zu bemerken.

Ein Zettel liegt den Fotos bei:

✏ Ich dachte, Sie sollten wissen, mit wem Sie zusammenleben. Die Frau auf den Fotos ist meine Freundin. SORRY! Das haben Sie sicher nicht verdient.

„Ständig diese Zettel! …“, denkt Conny traurig und steckt alles zurück in das Kuvert. Ihre Magennerven flattern.

„Schluss jetzt mit der Zettelwirtschaft! …“

Conny steigt die Treppe wieder hinauf und beginnt zu packen. Drei Tage später unterschreibt sie den Mietvertrag für eine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Alicenstraße. Sie lädt nur ihre persönlichen Sachen ins Auto. Den Rest will sie nicht haben. Als sie die große Wohnung verlässt, in der sie so viele Jahre mit Alex gelebt hat, zieht sie einfach die Tür hinter sich ins Schloss. Ihren Schlüssel hat sie neben der Tastatur von Alex‘ Computer abgelegt.

***

Am 24. September 2012, einem herrlichen Spätsommertag, parkt Conny den Wagen auf ihrem Klinik-Parkplatz. Mit dem Aufzug fährt sie in den dritten Stock, wo ihr Sprechzimmer liegt. Conny kramt in ihrer Manteltasche nach dem Büroschlüssel. Als sie die Hand herauszieht, fällt er klirrend zu Boden.

Im selben Moment öffnet sich die Glastür zur Geschlossenen und ein junger Mann tritt ins Treppenhaus. Die Stahlkette an seinem Hosenbund klimpert bei jedem Schritt. Aus dem Kragen der viel zu warmen Bomberjacke schält sich ein tätowierter Hals. Das Metall in seinem Gesicht und an seinem zarten Körper scheint so viel zu wiegen wie der Rest. Er bückt sich, um Connys Schlüssel aufzuheben. Sie betrachtet die Ornamente, die jemand in das kurz geschorene Haar auf seinem Hinterkopf gefräst hat. Dann richtet er sich wieder auf und legt den Schlüssel in Connys Hand. Für einen kurzen Moment sehen sie sich dabei in die Augen. Sein wasserblauer Blick ist unergründlich. „Und gefährlich …“, denkt Conny. Doch die Augen lächeln leise. Sie kommen ihr bekannt vor, diese Augen.

Ohne ein Wort zu sagen, verschwindet der junge Mann im Aufzug. Conny sieht ihm nach und vergisst, sich zu bedanken.

Epilog

Die möblierte Wohnung in der Alicenstraße wird für Conny nur eine Übergangslösung sein. Sie fühlt sich nicht heimisch und manchmal verfolgt. Auch wenn Sie Herrn Bärwein im Verdacht hat, glaubt sie doch eher an eine beginnende Paranoia.

Jörg wird Conny helfen, eine Wohnung mit nahe gelegener Praxis in Tübingen zu finden. Hier will sie als Kinderpsychologin neu anfangen. Nach mehreren Artikeln in interessierten Fachmagazinen spricht sich ihre Harry-Potter-Methode schnell herum. Connys Vater hält sie für hausgemachten Hokuspokus.

Vier Monate nach der Praxis-Eröffnung wird Conny beim Arzt über Wechseljahre-Beschwerden klagen – bis der ihr erklärt, dass das Ausbleiben der Regel mit dem Ei zu tun hat, das in ihrem Uterus nistet. Sie erinnert sich an die Sätze ihres Darmstädter Gynäkologen:

„In Ihrem Alter auf natürlichem Wege schwanger zu werden, wäre wie ein Sechser im Lotto. Sie sind zwanzig Jahre lang kein einziges Mal schwanger geworden, obwohl Sie nicht verhütet haben. Machen Sie sich mal keine Gedanken deswegen. Genießen Sie es einfach.“

Nach dem ersten Schock werden Conny und Jörg beschließen, sich über den Sechser im Lotto zu freuen. Die kleine Greta muss per Kaiserschnitt geholt werden, weil sie sich weigert, Connys sicheren Uterus zu verlassen. Während der gesamten Schwangerschaft ist Renate Krämer außer sich vor Sorge. Doch sie verbietet sich und ihrem Mann, auch nur ein einziges Sterbenswörtchen über die ganze Sache zu verlieren. Herr Krämer ist ohnehin sprachlos.

Jim Stöcker muss sich nach einem neuen Seelentröster umsehen, und sein Bruder Luis atmet erleichtert auf.